“働きすぎ”な日本の教員。一週間の労働時間は小学校で53時間、中学校で57時間

日本の教員は“働き過ぎ”だと言われています。 2018年にOECD(経済協力開発機構)が行った教員の勤務時間調査によれば、日本の教員の労働時間は小学校で週54.4時間、中学校で週56時間。これは調査に参加した国・地域の中で最長でした。(小学校は15の国と地域、中学校は48の国と地域が参加しました)

2022年に文部科学省が実施した教員の勤務実態調査によると、教員の1週間当たりの在校時間は、小学校で52時間47分、中学校で57時間24分。どちらも一日10時間以上と、依然として長時間労働が続いています。また、教員の大半が国が残業の上限として示す月45時間を超えた残業をしていることもわかりました。

日本の教員の長時間労働の背景には大きく2つの問題があります。

1つ目は「教員の量的不足と質の低下」です。

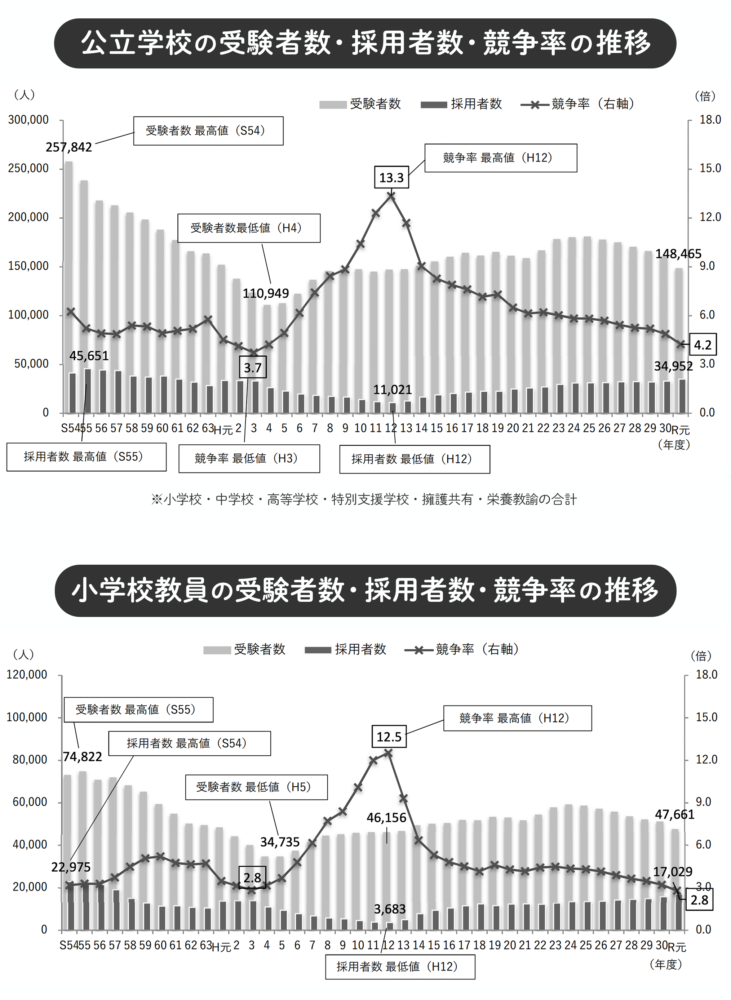

近年の教育現場では、1970年代の第2次ベビーブーム時代に大量採用されたベテラン教員たちが定年退職で一気にいなくなってしまいました。その穴を埋めるべく教員採用数を増やしてきたものの、受験者数は減る傾向にあり、競争率は下がり続けています。2022年度の公立小学校教員の競争率は、過去最低の2.5倍でした。

ベテラン教員が次々に退職したあとの現場を、わずかな中堅教員たちが、大量の若手教員を育てながらなんとか回している状況です。

長時間労働の原因は「教員の業務範囲の拡大」です。

2020年に施行された新学習指導要領により小学校の教育現場でも「英語教育」や「プログラミング教育」などの新たな取組みが取り入れられました。文部科学省が提げる「生きる力」を育む教育の中では、今後さらに重視していく内容として“情報教育”や“道徳教育”、“消費者教育”や主権者教育”など「〇〇教育」というキーワードが12個も挙げられていて、教員の業務範囲の拡大が見て取れます。

そもそも、子どもたちの登下校から部活動の指導まで、教員は朝から晩までやるべきことが詰まっています。本来は彼らが担う必要がないような業務まで、全て教員が背負わされてきたのです。教育現場は、限界をとっくに超えています。

業務負担が多すぎて長時間労働が常態化した教員という仕事は学生たちに忌避され、優秀な若手人材が確保できない。すると自分の生徒の指導だけでなく、若手をフォローしなければならない中堅教員が疲弊し、心を病んだり、ドロップアウトしてしまう。それにより現場の過酷さは増し、さらに教員のなり手が減っていく…。そんな悪循環を断ち切るために、教育現場が崩壊する前に、教員の過重な業務負荷を減らさなければなりません。