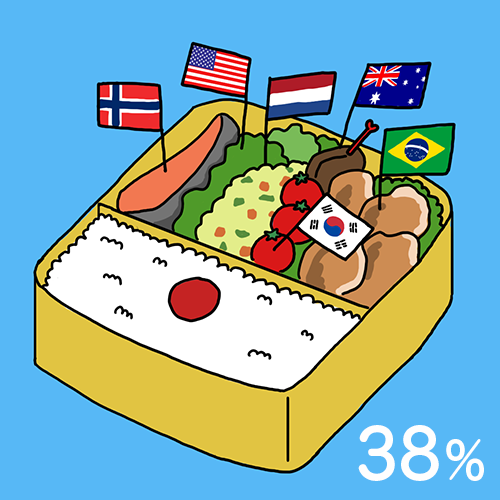

カロリーベースの食料自給率、38%

ある国で消費される食料のうち、その国で作られたものががどれくらいあるかを示す指標を「食料自給率」といいます。

日本の食料自給率はどのくらいかというと、熱量で換算した「カロリーベース」では38%、金額で換算した「生産額ベース」では58%です。(2022年)

振り返ると、およそ半世紀前の1965年はカロリーベース食料自給率は73%、生産額ベース食料自給率は86%。

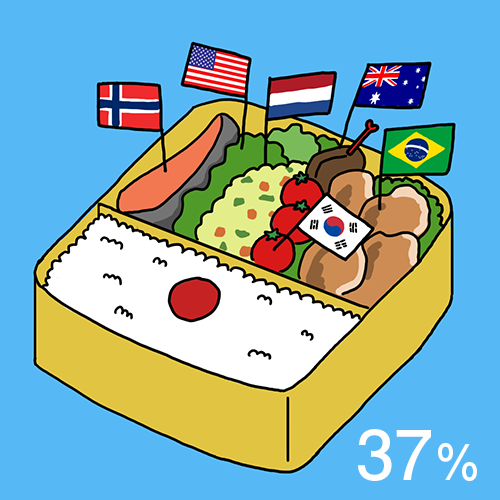

その後は年々低下を続け、1993年の大冷害の年にとうとうカロリーベース食料自給率は40%を割り、37%に落ち込みました。その後、一時的に40%台を回復したものの、2010年以降は37〜39%の間で推移しています。

カロリーベースで計算する場合、畜産物に関しては、輸入した飼料を使って国内で生産した分は、自給率に換算されません。例えば、国内で育てられた鶏が食べていた飼料のうち半分が海外から輸入されたものだったとしたら、その鶏が産んだ卵のカロリーのうち、自給率に反映されるのは半分だけということです。

カロリーベースの自給率は、国民が生きていくのに必要なエネルギーのうち、本当はどのくらいを国内でまかなえているかを示す数値であり、不測の事態の際に、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するという「食料安全保障」の状況を評価する指標でもあります。

他の先進国のカロリーベース食料自給率を見てみると、カナダ221%、オーストラリア173%(2020年)、アメリカ115%(2020年)、フランス117%、ドイツ84%、イギリス54%、イタリア58%となっています。(2022年の数値)

日本の食料自給率は先進国中最低です。

また、日本は輸入元を特定国に依存している傾向があることも問題です。

2022年の日本の農産物の輸入額は7兆434億円(日本の⾷料消費額全体の42%)でしたが、そのうちアメリカが1兆9,094億円(10.8%)、次いで中国が6,697億円(3.8%)、オーストラリアが6,456億円(3.6%)、ブラジル5,698億円(3.2%)と、上位4カ国に依存しており、輸入額の約半数を占めています。

もしも、依存先の国が災害や戦争などを理由に収穫量が激減したり、関係性が悪くなって日本への輸出を制限したりした場合、私たちの食べるものがなくなってしまうかもしれません。

日本政府は、日本を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさを増したという理由で、これまでGDPの1%とされていた防衛費を、2023〜27年の5年間で倍増する方針を打ち出しました。

80年近く前の太平洋戦争では、日本は兵站(前線の部隊に食糧などを運ぶこと)を軽視し戦線を拡大しすぎた結果、大量の餓死者を出して敗戦しました。約230万人の戦死者の7割は餓死者だったと言います。私たちはあの戦争から何を学んだのでしょうか?

現在の38%の自給率というのは、戦前の自給率の半分以下(1939年の自給率は86%)です。この状況で戦争に巻き込まれたら、兵站どころか、国内で多くの市民が餓死する状況になりかねません。

高い武器や装備品を爆買いする前に、何十年も前からわかっている自給率の低さを解消する努力をするべきではないでしょうか。

過去の数字は?

この問題に取り組んでいる団体

全国の農家さん・漁師さんから直接食材を買えるスマホアプリ。株式会社ポケットマルシェが運営している。 生産者と話すこともでき、おすすめの食べ方や食べた感想などを情報交換することができます。

全国の400軒以上の農家が出店する「厳選農家が集うオンライン直売所」。生産者と直接話しながら、新鮮な農産物を買うことができる。