2020.08.06.Thu / update:2023.11.29

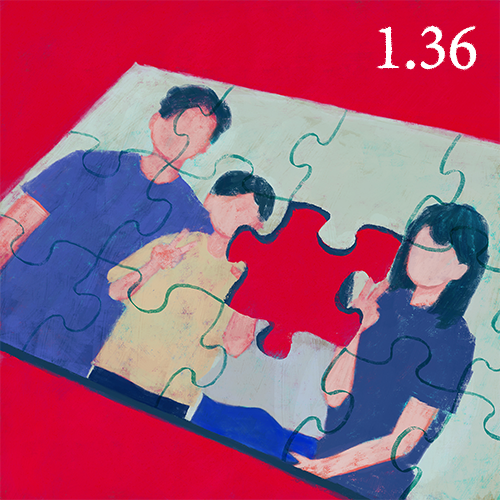

日本の合計特殊出生率

女性が一生のうち子どもを何人産むのかを計るための指標としてよく使われるものに「合計特殊出生率」があります。これは15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものです。

日本では毎年、厚生労働省がその年の合計特殊出生率(期間合計特殊出生率)を発表しています。2021年の合計特殊出生率は1.30でした。

日本の人口規模を維持するために必要な水準は2.07とされていますが、1974年以降ずっと下回ったままです。

出生数は1973年の209万1,983人を境に減少し始め、2019年に初の90万人割れ、2021年の出生数はさらに減少し、約81万2,000人でした。

内閣府によると、少子化の原因として考えられるのはおもに「未婚化」と「晩婚化」だと言います。

30歳〜34歳の男性の未婚率は1975年には14.3%でしたが、2015年には47.1%まで上昇しています。

同じく30〜34歳の女性の未婚率は7.7%から34.6%に変化しています。

平均初婚年齢は40年前に比べ、男性が4.1歳上昇し31.1歳。女性は4.7歳上昇し29.4歳となっています。

しかし、問題はそれほどカンタンではありません。出生率低下の背景には、時代の変遷とともにライフスタイルが変化してきた現状と社会構造のギャップから生まれる様々な社会問題が絡み合っています。

出生率を引き下げるその他の理由

非正規労働や低賃金といった労働環境の悪化や、終身雇用や年功序列などの日本型雇用の崩壊

将来の安定が保証されず、安心して家族をもうけることができない女性の場合、出産がキャリアの中断を意味し、職場復帰が難しい

日本では事実婚の男女間に生まれた子ども(婚外子、非嫡出子)の権利が十分に認められていない

(フランス、スウェーデンなどでは事実婚のの割合が50%を超えているのに対し、日本は2.4%(2020年))夫婦同姓を強要されることに示される夫婦間でのジェンダーギャップに抵抗があり結婚に抵抗がある

シングルマザーとなったとき、男性と同じ給与水準の仕事に就くことが難しい

ひとり親世帯のおよそ半数が相対的貧困認可保育園の待機児童が解消されずに働きに出られない

教育分野への国の投資が不足していて、教育費の自己負担額が高額である

2019年時点の国内総生産(GDP)に占める教育機関への公的支出の割合は、OECD平均が4・1%だったのに対して、日本はわずか2.8%。データのある加盟37カ国中36位とワースト2位だった

数え挙げたらきりが無いほど、問題は山積みです。

それでも、少子化を国家的な危機として捉えるならば、出生率を改善するために目の前の構造的問題を解決し、若者や子育て世代に対して、安心して子どもを産むことができる暮らし作りのサポートが必要でしょう。

過去の数字は?

2019年の合計特殊出生率は1.36でした