人類が直面する一番大きな問題に挑戦したい / 株式会社ピリカ 小嶌不二夫

「ピリカ」(http://sns.pirika.org/)という名のゴミ拾いSNSアプリをご存知ですか。「ピリカ」はゴミを拾ったユーザーが、どこでどんなゴミを拾ったかを報告・共有しあうコミュニケーションアプリです。

「ゴミ拾い」というと地味でささやかな印象を受けるかもしれません。

しかし「ピリカ」を運営する株式会社ピリカの小嶌さんはもっと大きなスケールでこのサービスを展開しています。

“環境問題は人類が抱える最大の問題です。それを解決するための最初の一歩としてこのゴミ拾いSNSアプリを開発しました。”

今年の4月、株式会社ピリカが入居する恵比寿の某シェアオフィスにて小嶌さんにインタビューをしました。彼のインタビューを通して、環境問題解決への道程を一緒に考えてみませんか。

ゴミ拾い界のFACEBOOK「ピリカ」の原点とは

ピリカという会社について教えてください。

ピリカというのはアイヌの言葉で「美しい」という意味です。

もともとは京都大学の研究室から始まり、1年くらいは「仮面スタートアップ」の状態で、いつでも撤退出来る学生の立場を利用しながらメンバーと開発を続けました(笑)。

そのうち教授にキレられまくって、大学を辞めざるを得なくなったので、そのタイミングで会社を作ったんです。

現在は拠点を東京に移してITなどの科学技術を用いて、環境問題解決に取り組んでいます。その事業の一環がこのゴミ拾いSNSアプリ「ピリカ」です。

なぜ「ゴミ拾い」なんでしょう?

将来的にはあらゆる分野の環境問題を解決していきたいと思っていますが、まずは安い価格で始められて世界中に広がるような汎用性があるものを、と考えた結果、ポイ捨てゴミが相性が良さそうだということで「ポイ捨てゴミ問題」にチャレンジすることにしました。

環境問題の分野で起業を考え始めたのはいつ頃からですか?

子供の頃から環境問題に興味がありました。

もともとあまり人間は好きじゃないんですが(笑)、人間を含めた生物は好きなので環境問題を解決することに興味があったんです。

起業という方法をとったのは完全に消去法。つまり僕が人間関係が得意じゃなかったから(笑)。

研究者でも会社員でもなく、自分で起業するには、最初は小さな領域から始めなければいけない。

それをなんとか見つけて自分でやろうと思い、大学院生時代にビジネスアイディアを探す旅に出ました。2010年の話です。

どういう所を旅したんですか?

南米やアフリカ、アジアなど環境問題のありそうな新興国を回りました。アマゾンの奥地からアフリカの砂漠までさまざまな所を渡り歩いたんですが、現場を目にするとやっぱりなかなかヤバイ状況だと実感しましたね。

ジャングルの奥地でもゴミとか落ちてるんですよ。人間がちょろって行ってポイ捨てしたゴミが取り残されてるんです。呼吸するのもきついぐらいの大気汚染や、ひどい水質汚染も当然目にしました。

もともと環境問題に興味を持ちながらも基本的に本とかテレビとかでしか触れた事が無かったので、実際に目にすると心に来るものがありました。

環境問題の現場を回って、「これだ!」というようなアイデアを得られたのでしょうか。

電撃に打たれて「コレだ!」みたいなのがあるといいなぁと思って行ったんですけど、僕は雷が落ちなかったパターンなんですよ(笑)。

でもゴミ問題は特に面白いなと思って、帰国してからいろいろ実験を重ねてビジネスアイディアを練り上げました。

京都の町中でフィールドワーク。都市の環境問題への気付き。

「ゴミ拾い」に行き着くまでの道程について教えてください

私がもともと興味ある分野はゴミも含めて森林破壊とか大気汚染とか大きな問題ですが、そもそもまず初期投資がかかりすぎる問題が多く、チャレンジするのが難しい。

安く始められてなおかつITの力でカンタンに解けそうでっていうのを探して行くとゴミ問題とか、道路の壊れや落書き、自転車の放置などのいわゆる「都市の環境問題」と言われるものが相性が良さそうだと思い、そうした実験に取り組みました。

具体的にどんなことをしていたかというと、京都の街中を友人と一緒に歩いていて「コレが問題だ!」というのを見つけたら位置情報つきで写真を撮っていたんです。

1000件くらい撮ったところで、その写真群を分析した所、そのうちの9割5分がゴミ問題でした。

都市の中で発生している問題は、単純に数だけ拾っていくとゴミが圧倒的に多いんです。落書きよりもタバコが落ちている方がはるかに件数として多い。

その後も数ヶ月の試行錯誤を経てゴミ問題に的を絞り、ゴミを拾うというアクションを促すアプリ「ゴミ拾いSNS ピリカ」を作ろうと思いました。

アプリ「ピリカ」の構想に至ったときはどんなお気持ちでしたか。

いろんなところを旅して、いろんな問題を見てきて、最後の最後「ゴミ拾いかぁ」みたいなことを思ってました。さすがに誰も拾わないだろぉ…みたいな(笑)。

でもそれ以外にマシなアイディアは無いし、一回生み出してしまったアイディアっていうのを試さずに失くしてしまうのは勿体ないからやってみなきゃしょうがないと覚悟を決めました。

ゴミ拾いを「見える化」する

実際に事業を初めてみてどうですか

ビジネスセンスのある人は最初かっらボーリングのセンターピンに当てられるのでしょうけど、センスのない自分は予期しない時期に予期しない形で目標が達成されています。僕らは「拾われるゴミ」の数を重要な指標として、それを毎年10倍くらいに増やしていくのを目標にしていますが、毎年予想外の形で達成されていくんです。

最初は個人ユーザーが大部分でしたが、3年目くらいからいろんな団体や企業の方が清掃活動をやるときに使っていただけるツールとして提供させていただくケースが増えました。それでサービスが大きく伸びたんです。

開発に取り掛かった当初、自治体との連携を模索しましたがなかなか話が進まずに結局は自社で開発しました。ところが最近は自治体側から興味を持ってもらって、提携につながることも増えてきました。

当初自治体と連携が取りづらかったのは、なぜなのでしょうか。

もともとピリカの構想としては「ゴミがここに落ちてます」という情報を収集するためのツールとして開発し、市民の方たちが投稿したデータを自治体に提供して、自治体から費用をいただいて事業が成り立つのではないかと考えていました。

でも実際に自治体さんと話をしてみると、問題がこれだけあるっていうデータは彼らにとっては未処理のクレームが大量に溜まっているのと一緒なんだと気付いたんです。

だからゴミの情報があればあるだけ自分たちの評価が下がる。自治体の担当者から「そんなものは絶対に作らないでくれ」ということをやんわりと言われたりもしましたね(笑)。

アプリを使うことでユーザーにはどのようなメリットがあるのでしょう?

これが、ないんですね(笑)。金銭的なメリットなどがあるかというと全くないんです。

ただ、ユーザーさんたちが自分たちで工夫をして楽しんでいただいています。ユーザーさん同士で励まし合ったり、コミュニケーションをとったりゲーム性を追加したり。ゴミを拾う毎に一句つぶやいてコメント欄に書いていく人などもいます。

ゴミ拾いは基本的にはそんなにメチャクチャおもしろいものではありません。だから自分たちで無理やりゲームにしたりとか、おもしろくしようという工夫をされる方がすごく多いんです。

今後はこのアプリをどのように展開していきたいですか

結局いろんな試行錯誤をしてわかったことは、「ゴミ拾い」のサービスを広めるにあたって(ボウリングで言う)センターピンはやはり自治体だということ。僕らの会社が広報するよりも、市や県が広報してくれた方がユーザーさんも安心して使えるし、自治体で導入されてるならという事でいろんな企業さんが軒並み導入してくれたりして広がっていきます。

「ゴミ拾い」という、今まで見えなかった活動が見える化されると、あの隣の商店もやっていたのかとか、あの企業もやってたんだったらうちもやらないとねって感じで活動が広がっていったりするんです。

今までの日本の国民性っていうのは「イイことは隠してやりましょう」みたいな文化があったと思うんですが、それをドンドン見える化することで活動自体が次々に広がっていくという意味があると思います。なので大元である自治体を抑えていくのがすごく大事だなと思っているんです。

ゴミ拾いを「見える化」するとはどういうことでしょう。

ゴミ拾いってすごく見えないものなんですよ。例えばビルを建てたらそのビルは24時間365日そこにあるので、必ずそれが見えるんですよね。でもゴミは拾うその瞬間に居合わせないと、わからない。「ゴミ拾い」というのは見えにくいものなんです。

それをちゃんと見せてあげると、日本には横並び文化がありますので周りがやってるなら自分もやらなきゃいけないなとか、逆に見られていることで、周りからきちんと評価してもらえるんだと気付いてもらってモチベーションを上げる。そうすることで活動の継続性が上がり、単位時間あたりに拾われるゴミの数が増えていくんです。

だから僕たちピリカの目標は「誰かをハッピーにしたい」とかではなく、「できるだけたくさんのゴミを効率よく回収して、きれいな環境を保つ」なんです。

「タカノメ」が見える化を加速させ、問題解決の指標を提供する。

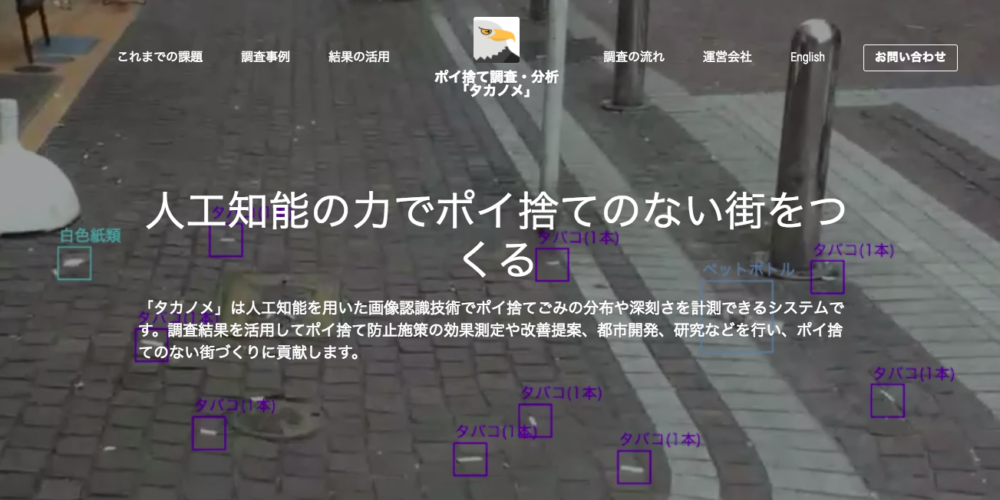

ピリカのもう一つのサービスである「タカノメ」についても教えていただけますか。

「タカノメ」(http://research.pirika.org/)は業務用のアプリで、ピリカのスタッフもしくは自治体の担当者さんが使うアプリですので、一般的な露出はほとんどされていません。

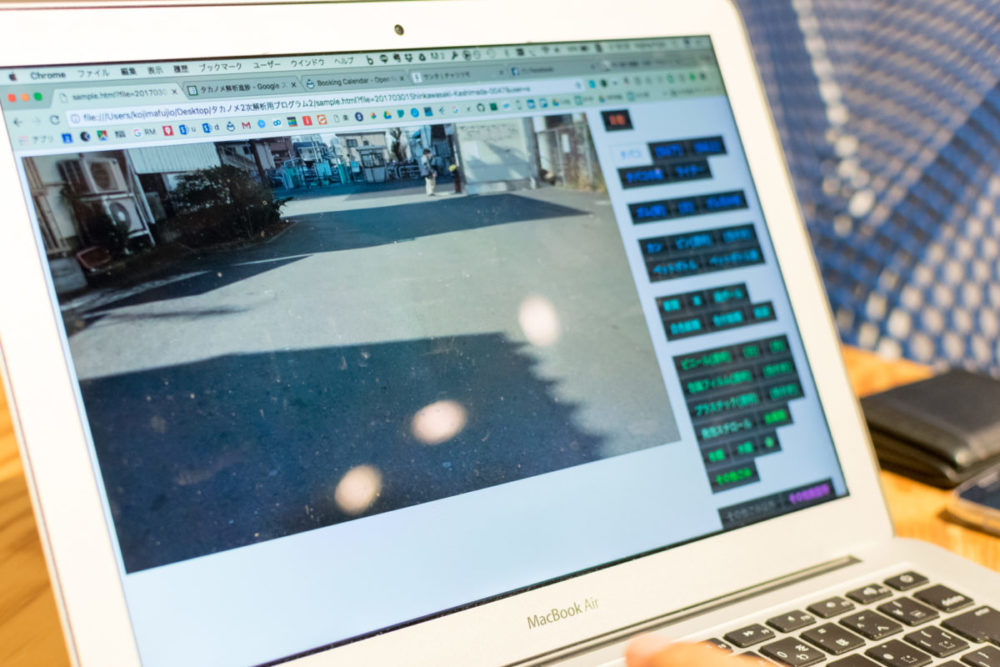

タカノメは調査用のアプリで、調査スタッフが歩道を歩きながら撮影した画像に写り込んだゴミの数を自動的に検知するという仕組みです。もちろん制度が微妙なときもあるので、最終的には人の目で確認していますが、流行りのディープラーニングを全部ゴミに持ってきました。

画像をもとに、場所ごとに落ちているゴミの数を記録。その情報をデータにしてあげて、地図に反映することで地域ごとのゴミの多寡を見える化しているんです。

これはすごいですね。googleのストリートビューと連携できたりするんですか?

それができるといいんですが、googleストリートビューとの連携は技術的な問題の他にgoogle側の規約なども問題になるので、どうなるかはまだ未定です。

それが出来たら、一瞬で世界中の街の汚染度(ゴミ問題の深刻度)がわかりますね。タカノメで見える化されたデータはどのように使われるのでしょうか

それぞれの自治体が地域内のゴミ問題の現状を分析し、それを踏まえてどこにどう予算配分するかという判断のための指標として使われています。

自治体はゴミ問題の解決に対する予算を持っていますが、それをどう配分するのかを決めるのがすごく難しい。市民からのクレームがひとつの判断材料ではありますが、同一人物が何度も同じクレームを言い続けるケースもあるので、クレームの多さとその地域の汚さっていうのは必ずしも相関しないのが現状です。だからクレームに合わせて予算やサービスの配分をしていくとすごく不公平なサービスになってしまう。

これまでも独自の手法でゴミの状況を調査している自治体さんはたくさんありましたが、問題は「人の目は見る人によってすごくばらつきがある」ということだったんです。人によって同じ場所でもカウントするゴミの数が10倍も違っていたりするんですが、それではそもそも指標として役に立たない。

他の分野ではきちんと汎用性のある調査方法があるのに、ゴミの問題ではそれがなぜ確立されていないのかというと、道具があるかないかの違いだけ。そこで僕たちが作ったのが「タカノメ」なんです。

タカノメを使えば、例えばニューヨークと渋谷を同じ基準で比べる事ができます。

例えば渋谷区には、「渋谷」や「恵比寿」、「原宿」などといった主要な駅があります。渋谷区が独自調査をしてそれらの駅ごとにポイ捨てゴミの状況を比較することは可能です。しかし「渋谷駅」と「新宿駅」を渋谷区の調査で比較することはできませんよね。つまり独自の手法では管轄外の他の地域と比べることはないんです。

同じ基準で見てあげて、他と比較した時に、日本平均と比べてどうなのかみたいな比較の仕方をしたほうがいいと思うんですが、これまでは基準が決まっていませんし、渋谷区の人は渋谷区以外のことを測る理由もないので比較がされなかったんです。それではいい解決策も見つからないし、競争原理も働かないしで問題解決が起こりにくかったんですよ。

初めは自治体の拒否感が強かったということですが、今では自治体がその必要性を理解してくれているんですよね。どのようなマインドの変化があったのでしょう。

最初はみんな比べられるのを警戒して導入してくれなかったんですが(笑)、他の地域とも比較できて、自分たちの自治体がキレイなのか汚いのか、どこに予算を配分するべきなのかがわかるというメリットについて理解してもらうことで、だんだんと導入事例が増えてきました。

自治体の課題解決に向け僕たちも積極的に関わっていて、例えば「この地域がゴミが多いから集中的に清掃員送り込んでは?」と提案してコスト削減したり、喫煙所を設置してその前後で測ることで喫煙所設置による効果ってどのくらいでたのかを調査したりもします。

パトロールを重点的に貼り付けた前後で比較して何%くらいポイ捨てが減っているのか、費用対効果はどうなのかっていうのを計ってあげたり、その自治体で打たれている解決策の効果を調べ、より良い方法を見つけて行きましょうという形で自治体と一緒に進めているんです。

確かにいままでのポイ捨て撲滅やゴミ拾いを推奨するキャンペーンの効果ってなかなか分かりづらかったですよね

そもそもこれまで測るっていう概念がなかったので、なんとなく「これ意味ないだろうなぁ」と思いつつもやり続けてきた。

「効果が目に見えてしまう」というプレッシャーがあるだけでも工夫が違うんですよね。採点されないテストは絶対にみんなやる気ださないので(笑)。

21世紀の人類が直面する、最大の問題。

ピリカが大切にしているポリシーを聞かせてください。

僕たちは“問題を解決”したくてやってるんですね。問題を解決したいというからには、その問題が解決されているかどうかを、自分たちで測っておかないと、やっていることが本当に意味のあることなのか、単にいいことしてるなって思って終わってしまっているのかがわからないんですよね。

そういう意味では問題をわかりやすく見える化したり、測ったりということにすごいこだわりを持っています。

10年後20年後に振り返って見て「結局やってきたことが意味があったんだっけ?わかんないな」とは思いたくない。

きちんと問題を測る指標を提示することで問題解決に寄与していきたいと思っています。

小嶌さんにとって「ゴミ問題」とはなんですか。

ゴミ問題っていうのは自分の人生の中で解いていきたい「環境問題」の中のひとつの大カテゴリーなんです。環境問題の中で一番手を付けやすいカテゴリーがゴミ問題だった。

環境問題そのものについてどう思っているかというと、「21世紀の中で人間が抱える問題の中で一番大きな問題」だと思っています。

僕たちは、戦争や貧困などさまざまな問題を抱えていますが、環境問題だけは、人類だけでなくあらゆる生命を巻き込んだ問題です。そんな大きなスケールの問題に、取り組んでみたいと思ったんです。どうせ解いたりチャレンジするからには、大きければ大きいほど面白そうだと思うんです、僕は。

あとがき

社会貢献、ソーシャル、ボランティア、プロボノなどなど…社会にコミットする活動を指す言葉が、たくさん生まれて(たくさん消えて)きました。

みんながこの社会を持続するために、またはより良く変えていくために、様々な活動をはじめています。でも、その一つ一つの活動がどれほど意味があって、どんな成果を出したかをきちんと検証出来ているでしょうか。

10年後、20年後にやってきたことを振り返ったとき、そこにきちんと意義を見い出せなかったら意味がないという趣旨のことを、小嶌さんはおっしゃっていました。同感です。

社会を変える。それは容易いことではないし、だれも先駆者のいない分野へのチャレンジがほとんどでしょう。それでも僕たちはきちんと自分たちの手で指標を用意して、自己評価の基準を作って、その上でトライ&エラーを繰り返して前に進んで行かないといけない。そんな、当たり前のことを再確認させてもらったインタビューでした。

株式会社ピリカのHP

http://corp.pirika.org/

ゴミ拾いSNSアプリ「ピリカ」のHP

http://sns.pirika.org/

「タカノメ」のHP

http://research.pirika.org/