長崎県・石木ダム計画のココがおかしい

みなさん、こんにちは。ライターの船川です。ひさびさに記事を書きます!

今回取り上げるテーマは「ダム問題」。ダムと言えば、これまでにも全国津々浦々で、さまざまな議論を呼び、数々の反対運動を生み出してきた、まさに「ザ・社会問題」。社会問題をやさしく伝えるメディアを目指すチャリツモとしては、取り扱わざるをえないテーマであるはずです。

「そんなこと言ったって、ダム問題なんて、“昭和”の話でしょ?この令和の時代に何言ってんのさ」

そう思いませんか?

私もつい最近まで、そう思ってました。今回お伝えする石木ダムの存在を知るまでは。

私に石木ダムの問題を教えてくれたのは、一本のドキュメンタリー映画。

タイトルは「ほたるの川のまもりびと」。石木ダムの建設予定地に暮らす住民の暮らしを追った作品です。

この映画からまず受け取ったのは、モチーフになっている住民たちの暮らしの中に散りばめられた強烈な“違和感”です。

穏やかな農村風景のあちこちに点在する、おどろおどろしい「ダム反対」の看板。機動隊による苛烈な暴力を笑いながら語るおばあちゃんたち。自身の人生の目的をダム計画の中止だと言い切る住民…などなど。一見、平和な風景の中に、目に見えない傷あとと暴力のニオイを感じさせる映画だと思いました。

違和感を感じると同時に、疑問に思ったのが「こんな異常な事態を、なぜ自分は知らなかったんだろう」ということ。

本来、“問題”とは常に違和感を伴うものです。

しかし、石木ダムのように長年生きながらえ常態化した問題は、社会に内在化され、その違和感に気づきにくくなってしまうものかもしれません。

継続的な問題提議がなされず、気づいたら「そういえばそんな問題あったよね」なんてことが私たちの社会にあふれていないでしょうか。

であれば、新たにこの問題を知り、強い違和感を感じた私がするべきことは、同じくこの問題を知らなかった人に向けて、事実を伝え、違和感を共有し、ともに考えるきっかけを作ることだと考え、今回の記事を書くことにしました。

前置きが長くなってしまってすみません。今回はちょっと長い記事ですが、どうぞお付き合いください。

ライタープロフィール

-

-

船川 諒

チャリツモ代表。猫が好き。

WEBデザインと、記事の執筆&編集を担当しています。

石木

ダムを、知っていますか?

舞台は、

三方を山に囲まれ、美しい清流・石木川が流れる川原地区。山の斜面には先祖代々築いてきた棚田が広がっていて、夏にはゲンジボタルが舞い、秋には黄金色の稲穂が風にゆれる…、まさに「日本のふるさとの原型」とも言えるような里山です。

ここ川原には、13世帯54人の住民が暮らしています。

そして、今まさに彼らの暮らしは奪われようとしているのです。

その原因は“ダム”。

現在、この美しい里山に「石木ダム」が建設される計画が進行中なのです。

石木ダムは、長崎県と佐世保市(川棚町の隣にある)が事業者となって作ろうとしているダムで、川原地区に流れる石木川をせき止めて建設されます。

その目的は大きくわけて2つ。

(1)佐世保市の水道用水の確保(=利水)と、

(2)石木川とその石木川が流れ込む先の本流・

驚くことに、この石木ダムが計画されたのは今から44年も前の1975年。計画に先立つ予備調査(1962年)から数えると、じつに57年もの歳月が経ちました。にも関わらず、石木ダムはいまだに本体工事に着手すらできていません。

工事が遅れている理由は、建設予定地の住民らによる反対運動。計画開始から半世紀が経っても、事業者である長崎県と佐世保市は、建設予定地の買収すら終わらせられず、本体工事に取りかかれなかったのです。

この間、計画を進める行政と、計画に反対する住民の間では熾烈な闘争が続き、時には一触即発の極度の緊張状態に陥ったり、実際に行政の“実力行使”によって住民が制圧される場面もありました。

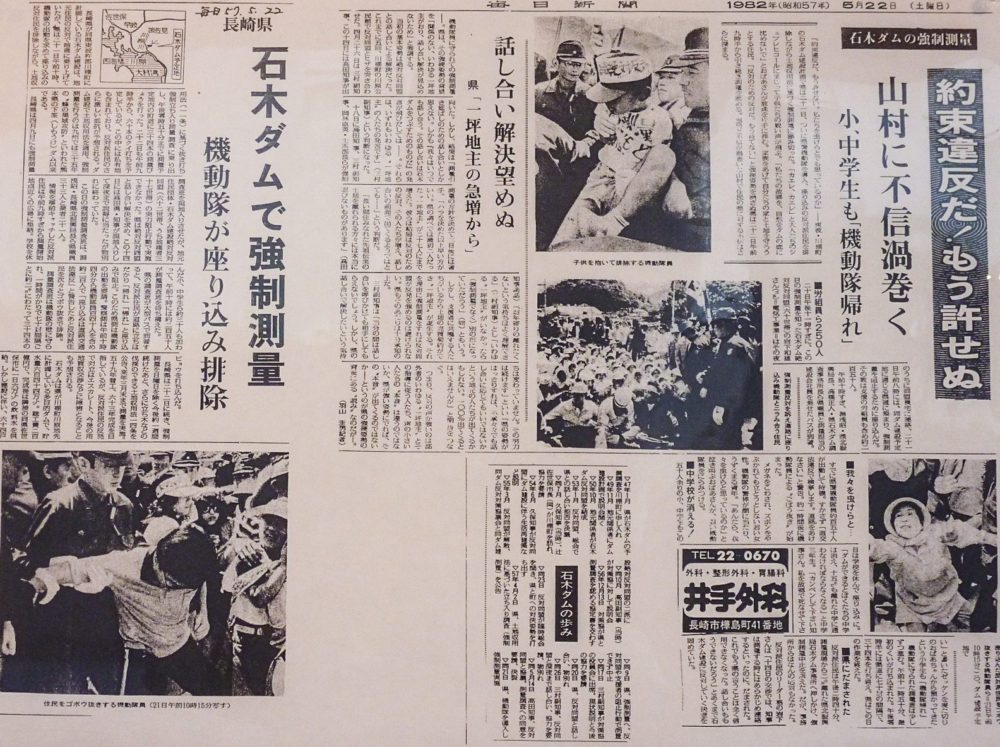

1982年には、地元の合意がないにも関わらず、長崎県による強制測量調査が行われ、県が引き連れてきたおよそ150人の県警機動隊と反対住民が衝突。住民は体を張って、命がけでふるさとを守り抜きました。

強制測量調査について報じられると、県の姿勢を批判する多くの世論が巻き起こりました。それにより、ダム推進派の表立った活動はナリを潜め、一見するとダム建設の推進がストップしたようにも見えました。しかし住民の話によると、1982年以降も、水面下では行政による「反対派の切り崩し」などの着実な計画進行が続いていたのだそうです。

そして、2013年に石木ダム事業が国により正式に「事業認定」されたことで事態は一変します。

事業認定とは、「強制収用」の前提となる制度で、土地収用法に基づいたもの。

強制収用とは、国や地方公共団体が、公共事業のために必要な土地の所有権を強制的に取得すること。もちろん引き換えに所有者への正当な補償が支払われますが、所有者が同意していなくとも強制的に所有権を奪うことができる制度であることに変わりはありません。

ふつうの企業がなにかを建設する場合には、必ずその土地の地権者の同意を得る必要がありますが、行政が事業主として行われる公共事業は、いざとなれば所有者の同意を得るなくとも、反対を押し切ってでも無理やり進めることができるのです。

ただし、どんな事業でも強制収用できるわけではありません。国民の権利を侵害し、特別な犠牲を強いる強制収用の実施には、その犠牲を払ってでも確保されるべき公共性が必要とされます。その公共性を国が認めて、お墨付きを与えるのが「事業認定」です。

事業認定がなされた後、長崎県は強制収用に向けたステップを着々と進み続け、ついに今年(2019年)の5月に長崎県の収用委員会が地権者に土地を明け渡すように求める裁決を出しました。

これで建設に必要なすべての土地を、県が強制的に取得できることが決まったのです。

明け渡しの期限は、農地などの建物のない土地が9月19日。住宅などの建物のある土地は11月18日です。

しかし、裁決が出た後も、川原地区の住民は土地を離れず、以前の生活を手放していません。

もうすでに、土地の所有権は建物の有無に関わらず、9月20日午前0時をもって、いったん国に移されてしまいました。

川原の住民は、法的に言うと自分たちの故郷を不法占有して暮らし続けているのです。

住宅を含むすべての土地の明け渡し期限は11月18日。このまま反対住民が今の家に住み続けてこの明け渡し期限日を迎えると、どうなるのでしょう?

行政が実力行使で明け渡しをする「行政代執行」が可能になってしまいます。

1982年の強制測量調査のときと同じように、機動隊を動員するなどして、権力がチカラで住民たちを追い出してしまうかもしれないのです。

ダム計画のために、実際に13世帯もの住民が暮らしている土地を強制収用する。さらにその方法が行政代執行という形でなされるのは、前代未聞のことです。

川原の住民たちは、土地の所有権という「財産権」だけでなく、「居住権」すら奪われようとしています。

住民が反対する理由は、自分たちの権利を守るためだけではありません。

長崎県や佐世保市がダム建設の理由として掲げる利水や治水の必要性、またダム建設によってそれらが解決されるという主張に関して、客観的で合理的なデータが十分に示されていないとして、納得のいく説明を求めているのです。

住民たちは、これまで何度も公開の場での話し合いを求めてきましたが、県や市は公開討論会の機会を作らず、説明責任を十分果たしてきませんでした。

さらに過去には「住民の同意を得ないで工事は進めない」という県と住民が交わした覚書をはじめ、数々の約束が反故にされてきた歴史があります。

こうした数々の裏切りから、川原地区の住民には、長崎県や佐世保市に対しての不信感が醸成されてきたのです。

そして今、強制収用が決まってもなお、13世帯54人は川原地区に住み続けています。

半世紀以上に渡って、石木ダム計画に振り回され、生活の安心を侵され続け、コミュニティを壊され続けてきたにも関わらず、変わらずその土地で暮らし続けています。

なぜこれほどまでに、行政と住民が対立してしまったのでしょう?

そして、強制執行という最悪な結末を目前にして、なお屈せずに戦っているのでしょう?

次のページからは、石木ダムの必要性について「利水」と「治水」の両面から考えてみたいと思います。県や市の主張と、それに反対する住民が呈する疑義の内容について、なるたけ要点をまとめてお伝えします。

ここからは↓

利水についての疑問

さきほども書いたとおり、石木ダム建設の目的の一つは「利水」です。具体的にいうと、佐世保市の水道用水の確保です。

佐世保市は慢性的な水不足の状態にあり、過去に何度も断水を経験しています。その佐世保市の水不足を解消するために石木ダムに貯水して、水道用水を確保しようと言うのです。

佐世保市は、独自に作った水需要予測をもとに、現在確保している水源だけでは、近い将来、市内の水が足りなくなると主張し続けてきました。

現在、人口およそ25万人の佐世保市は、長崎市に次いで県内で2番目の規模の都市です。市内の水が足りなくなると、多くの市民生活に支障をきたし、工場の操業がストップするなど経済的なダメージも大きいでしょう。そうした事態を避ける必要性については、誰も異論がないはずです。

しかし、問題となっているのは、その「水不足」のシナリオの根拠に合理性がないことと、水不足回避のためのダム以外の方法がきちんと検討されないままに、水道行政が「ダムありき」で進んできたことです。

利水の疑問 その1おかしな水需要予測

水不足シナリオの根拠となるのは、佐世保市が作った水需要予測です。

水需要予測は、1975年から何度も出されてきたもので、最新版は2012年に発表されています。

ちなみに、国土交通省の定めによると、石木ダムのように国庫補助(国からの補助金)の対象となる事業は「原則5年ごとに再評価しなければならない」とされています。それにも関わらず、佐世保市は「社会情勢の大きな変化はない」として、2017年にするべき再評価をしませんでした。それ以降も一度も再評価をしていません。再評価の中で検討・作成されるべき水需要予測も2013年以降な新たなものは作られていません。

水需要予測の他にも、本記事の中で出てくるデータの多くは2012年の再評価の際のデータを利用していますが、そうした事情があることをご理解ください。

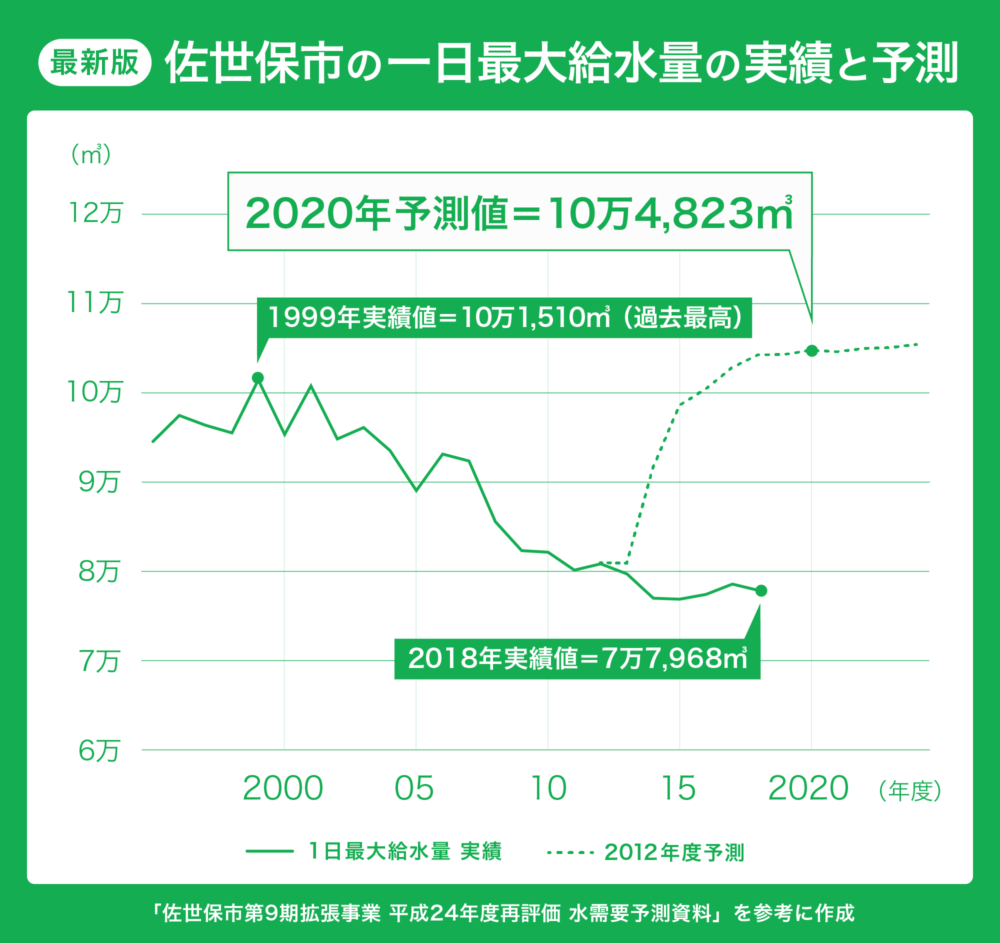

以下に示すのは、2012年の水需要予測を元にした1日の最大給水量の予測と、実際の数値を示した実績値のグラフです。(1日の最大給水量とは、佐世保地区内で水の使用量が年間で最も多い日の一日の給水量のこと)

過去最も高かった値は1999年の101,510㎥です。その後は減少傾向を続け、この予測が出された2012年時点では80,941㎥まで減少していました。 にもかかわらず、市の予測では2014年から急増し、2017年には99年を超える102,897㎥に達し、その後も増え続け、2024年には105,461㎥まで増えるという予想でした。

しかし、現実にはどうでしょう?

予測が出た2012年以降も実績値は減り続け、2018年度の実績値は77,968㎥でした。市の予測とは大きくかけ離れています。

過去に出した予測もすべて大ハズレ

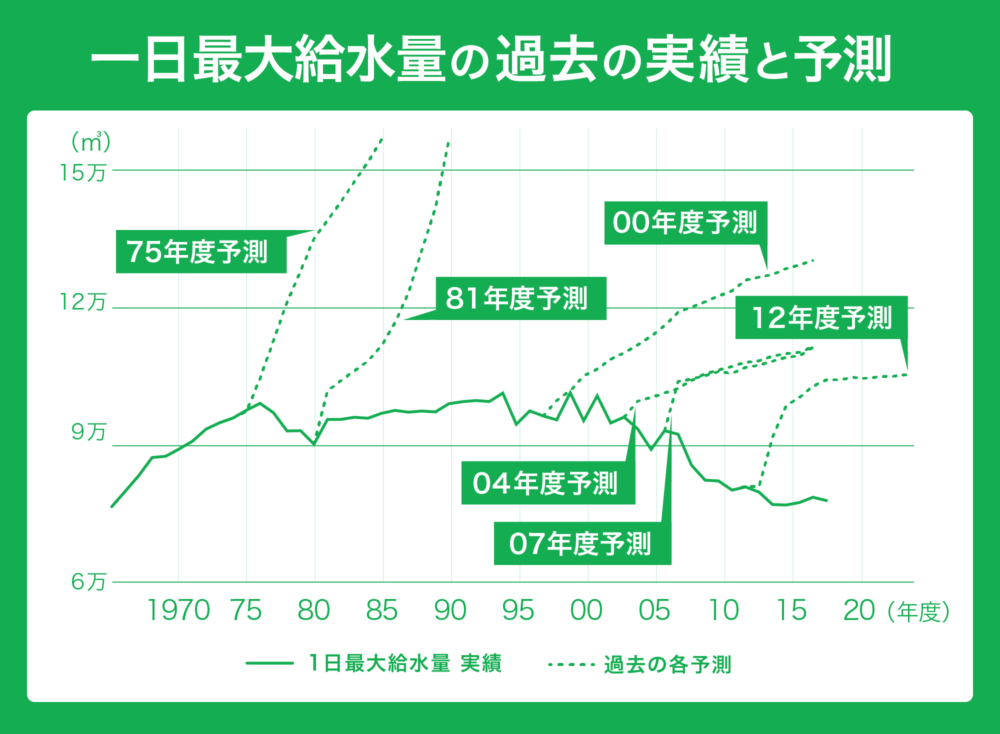

この「水需要予測」は、これまでに何度も出されてきたと言いました。

過去に出された需要予測が、現実と照らし合せてどうだったのか?答え合わせをしてみましょう。

過去に予測が発表されたのは、1975年、81年、2000年、04年、07年、そして先ほどの2012年です。

どの予測を見ても、その後の実績値と大きくかけ離れているのがわかります。これまで何度も出してきた市の予測は、全てことごとくハズレてきたのです。

果たして、ここまで現実みのない予測を石木ダムの必要性の根拠としていいのでしょうか?

人口が減って、節水機器が普及した。それでも住民の生活用水は増えるという市の主張

何度も言いますが、石木ダムの計画ができたのは半世紀前。当時は今後の人口増加による生活用水の需要増、そして経済発展を支える工場用水の需要増の予測が真実味を持っていました。水源確保のための石木ダム建設にも、少なからず合理性があったのかもしれません。

しかし、現在の佐世保市がおかれた状況は、計画時とは大きく異なります。

佐世保市の人口は1955年の約35万人をピークに減少傾向に転じ、2019年9月時点で24万7,000人にまで減りました。これから先も全国的な少子高齢化と人口減少の流れに違わず、減少傾向が続くと見られていて、2040年には19.4万人になると予測されています。

「水」をめぐる社会状況も大きく変化しています。

経済成長期に全国的に増え続けた「生活用水の使用量」も、近年は節水性の高いトイレなど、さまざまな節水機器が普及したおかげで減少傾向にあります。

日本人1人あたりの生活用水の使用量は、2000年に1日332リットルだったのが、2013年には290リットルと、13年間で実に12%ほど減少しています。(平成28年版 日本の水資源の現況/国土交通省)

今後、住宅やビルが建て替えられ、設備が更新されていけば、生活用水の使用量はさらに減っていくでしょう。

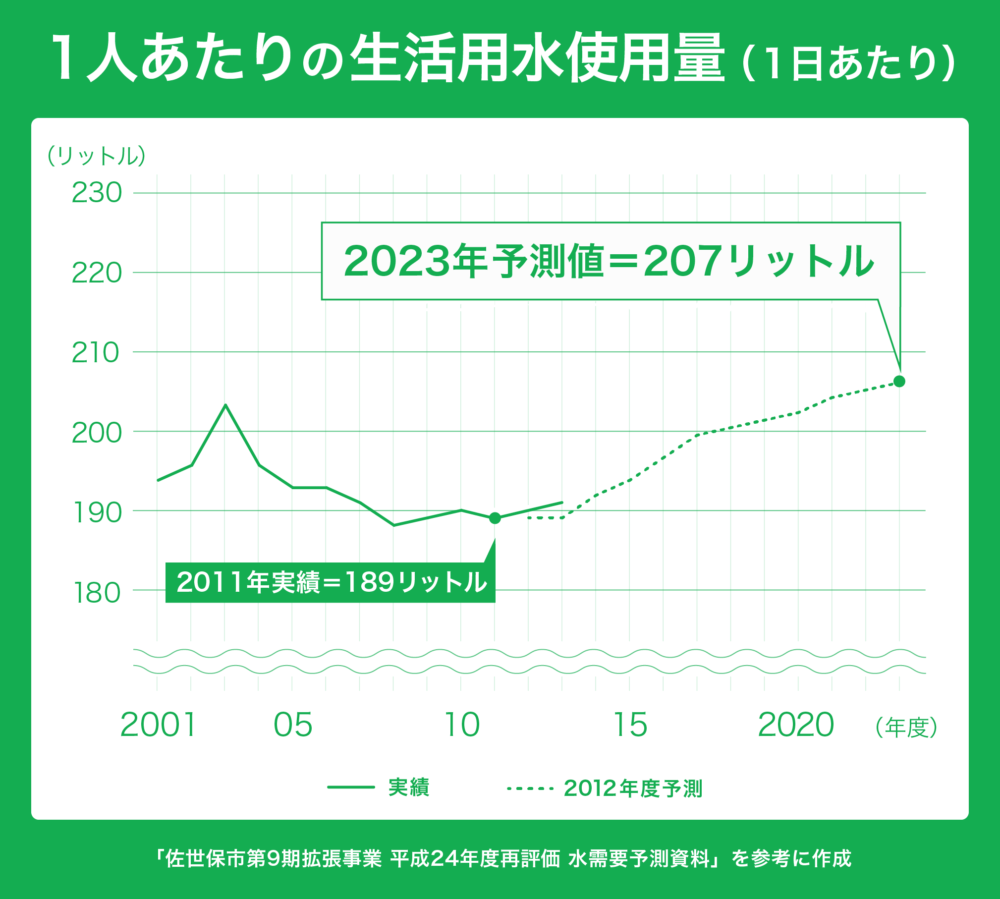

そうした人口減少や節水機器の登場といった、環境の変化が明らかにも関わらず、ダム建設を進める佐世保市の水需要予測に対する態度は変わりません。「今後も生活用水の需要は“減らない”」としています。なぜならば、「佐世保市民1人あたりが使う生活用水の量は増加していくから」だと言うのです。

以下は、佐世保市が2012年に作った水需要予測の中の「生活用水原単位(住民1人が1日に使用する水の量)」の実績と予測をグラフにしたものです。

グラフで示されている通り、住民1人あたりが使う生活用水の量は近年減少傾向にありますが、予測を発表した翌年の2013年からの予測では増加傾向を示しています。

増加する理由について市の担当者は「本市においては渇水(給水制限)時のみが減少しており、その他の期間は明らかに増加傾向を示している。…(佐世保市民は生活用水の使用について)我慢をしており一般的な受忍限界を超えている増加傾向になっている」とよくわからない説明をしました。

しかしグラフを見ると、そもそも給水時を除いても増加傾向にあるとは言えない上に、「受忍限界を超えている」いう理由の根拠は特になかったということが、その後の予測作成担当者の証言で明らかになりました。

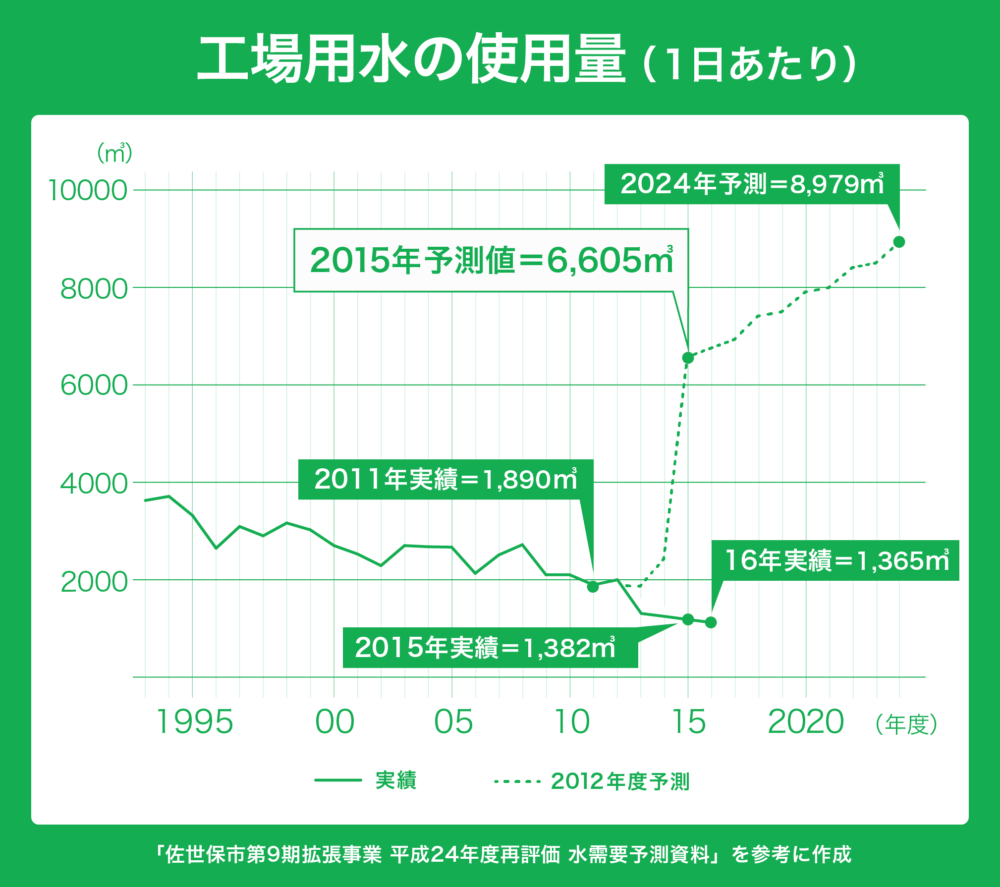

工場用水の需要予測は“捏造”レベルのずさんさ

生活用水だけでなく、工場用水についても、その予測の甘さが指摘されています。

近年、景気低迷などの影響で、佐世保市の工場用水は右肩下がりです。1998年度には1日あたりの使用量は3,167㎥でしたが、2011年度には1,890㎥にまで落ち込んでいます。

にもかかわらず、2012年に市が出した需要予測によると、2024年度には2011年度実績の約5倍にあたる8,979トンにまで急増すると予測がされていました。

工場用水の需要が増える根拠として、市が挙げたのは「造船業の佐世保重工業(SSK)が水の洗浄を伴う修繕部門を強化するため」とのことでした。しかしその後の裁判の過程で、市の担当者はSSK側に必要量の問い合わせなどを行っておらず、裏付けのないデータだったことが判明。

工場用水の需要予測そのものが、根拠の乏しいものであることがわかってきました。

そして実際の工場用水の使用量は、言わずもがな、2012年予測と大きく乖離する形で推移しています。 予測が出た4年後の2016年度の実績値は1,365㎥。予測値6,705㎥に対して、およそ5分の1ほどしか使われなかったのです。

利水の疑問 その2水源能力の過小評価

利水に関しては水需要予測の他にも、いくつも疑問点が挙げられています。

一つは、佐世保市の水源能力の過小な評価です。

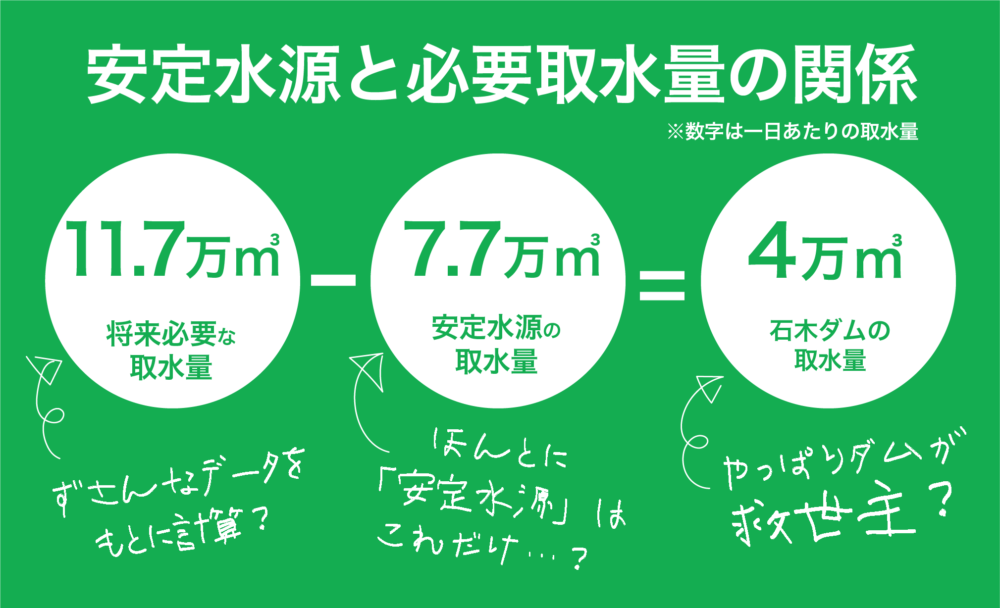

佐世保市は自分たちが作成した水需要予測をもとに、将来的には1日に11万7,000㎥分の水源の確保が必要だと主張しています。

先程から述べている通りその根拠となる水需要予測自体の信憑性に欠陥があるため、この11万7,000㎥という数字の妥当性には、大いにギモンがわきますが、それでも仮に11万7,000㎥という水量の確保が必要だという前提のもと、現在の水源の状況を見てみましょう。

現在、佐世保市が使える水源はすべて合わせると、1日あたり10万5,500㎥です。

そのうち、安定して取水できる「安定水源」は、市の主張によると7万7,000㎥しかありません。保有水源のうち、残りの2万8,500㎥分は「不安定水源」だと言っています。市が必要だと言う11万7,000㎥には4万㎥も足りません。

4万㎥という数字は、石木ダムが完成した場合の一日あたり予定取水量と一致します。目標の11万7,000㎥に足りない取水量は、石木ダムを作ることでちょうどいいあんばいにまかなえるようになるというのが、佐世保市の主張です。

しかし、過去のデータを見ると、渇水時でも「不安定水源」と言い切る水源から常に1万5,000㎥以上の取水をしていたことがわかっています。ダム建設に反対する住民は、この事実をもって、市が「不安定水源」と言い切る水源のうち、1万5,000㎥分に関しては安定的に取水できる安定水源とみなせるのではないかと主張しています。

安定水源7万7,000㎥と、不安定水源のなかでも安定的な取水実績のある1万5,000㎥を合わせると、佐世保市が安定的に取水できる量は9万2,000㎥。これは、先程お見せしたグラフにも示されている2018年度の1日最大給水量である7万7,968㎥を1万㎥以上余裕を残してカバーできる水量です。

こうして見てみると、本当は現時点で保有している水源だけでも、必要十分であるようにも見えます。にもかかわらず、佐世保市はダム計画推進のために、将来の必要取水量を過剰に算出し、かつ、現在の水源能力を過小に評価しているのではないでしょうか?

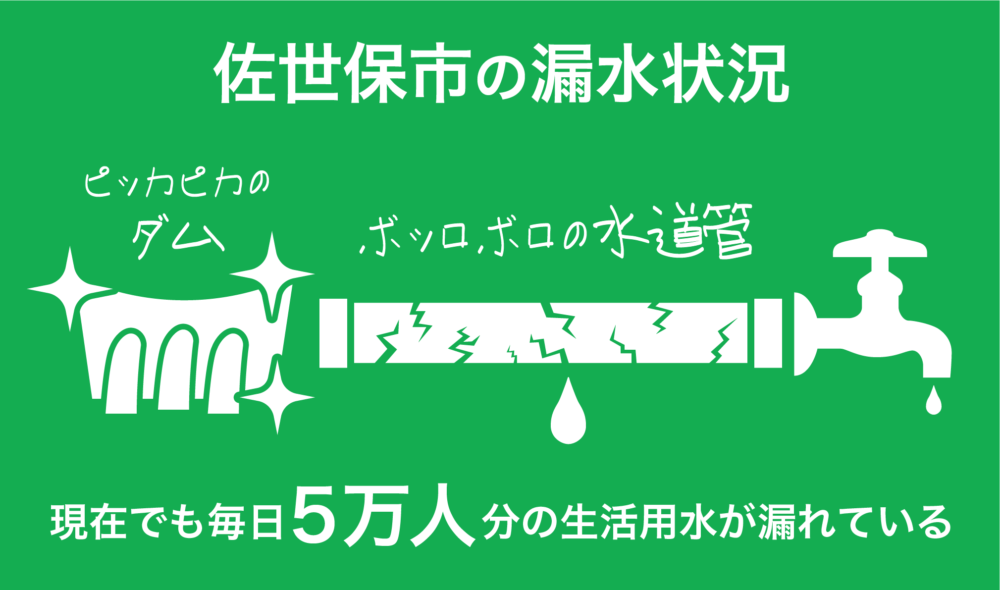

利水の疑問 その3ダムより前に、漏水対策にチカラを入れるべきでは?

もう一つの問題は、上水道の漏水です。

佐世保市の水道管は、老朽化が進んでいて、水道管に空いた穴や亀裂などから、常に水が漏れ出ています。佐世保市の水道の漏水率は、隣の長崎市に比べて高く、ダム建設よりも、漏水対策をするべき、という声もあります。2016年度のデータでは、配水量に対する漏水率は長崎市の7.6%に対して、佐世保市は11.3%と、1.5倍ちかくの開きがあります。

佐世保市の水道管から一日に漏れ出す漏水の量は、なんと平均9,109㎥(2016年時点)。毎日5万人の生活用水と同じくらいの量が漏水しているのです。

水道管の老朽化は年々進むものであり、適切な時期にきちんと対処しなければ、破損や断水などのリスクは徐々に膨れ上がる一方となります。

佐世保市内の水道管のうち、敷設されてから法定耐用年数である40年を経過し、“老朽化”した水道管の割合(経年化率)は2013年時点で19.2%でした。全国平均が10.5%ですので、他のまちと比べても水道管の老朽化が著しく進んでいることがわかります。

実際、佐世保市では近年、水道管の破裂事故による断水が頻繁に起こっています。

ダムを建設して取水量をいくら増やしても、水道管老朽化による漏水が続く限り水不足の解決にはなりません。水の無駄をなくすためにも、破断事故などで安定的な水の供給が不能になる事態を防ぐためにも、まずはダムの前に水道管の更新工事などの漏水対策をきちんとやるべきではないでしょうか?

-

<利水についての疑問 まとめ>

-

- (1)

- 佐世保市が発表する「水需要予測」は根拠に乏しく、合理性がない。

-

- (2)

- ダムの必要性を強調するために、保有水源の取水能力を過小評価している。

-

- (3)

- 漏水問題への対処を先延ばしにして、毎日膨大な量の水を捨てている。

ここからは↓

治水についての疑問

石木ダム建設における、もう一つの目的は「治水」です。

治水とは、豪雨などでたくさんの雨が降ったときに、川が氾濫し、町や農地を水浸しにする「水害」を防ぐこと。川幅を広げたり、川底を掘り下げたりして川にたくさんの水を流せるようにしたり、堤防を築いたりという河道(かどう)整備をしたり、ダムや調整池に水を貯めることで川に流れる水の量を調整したりします。

記録が残っているかぎり、川棚川の氾濫による大きな水害が過去4回起きています。1948年9月11日、1956年8月27日、1967年7月9日、1990年7月2日です。

過去の水害では、たくさんの住宅や畑や田んぼが水に浸かってダメになってしまいました。こうした水害を防ぐため、行政は治水事業をする責任を負っています。

その治水事業を担当する長崎県は、川棚川流域の治水のために、「川棚川の支流である石木川にダムを作らなければならない」と主張しています。

はたして、治水のためにはどうしてもダムが必要なのでしょうか?

どうやら、そうとは言い切れないようなのです。

治水の疑問 その1長崎県による治水計画に合理性はあるのか?

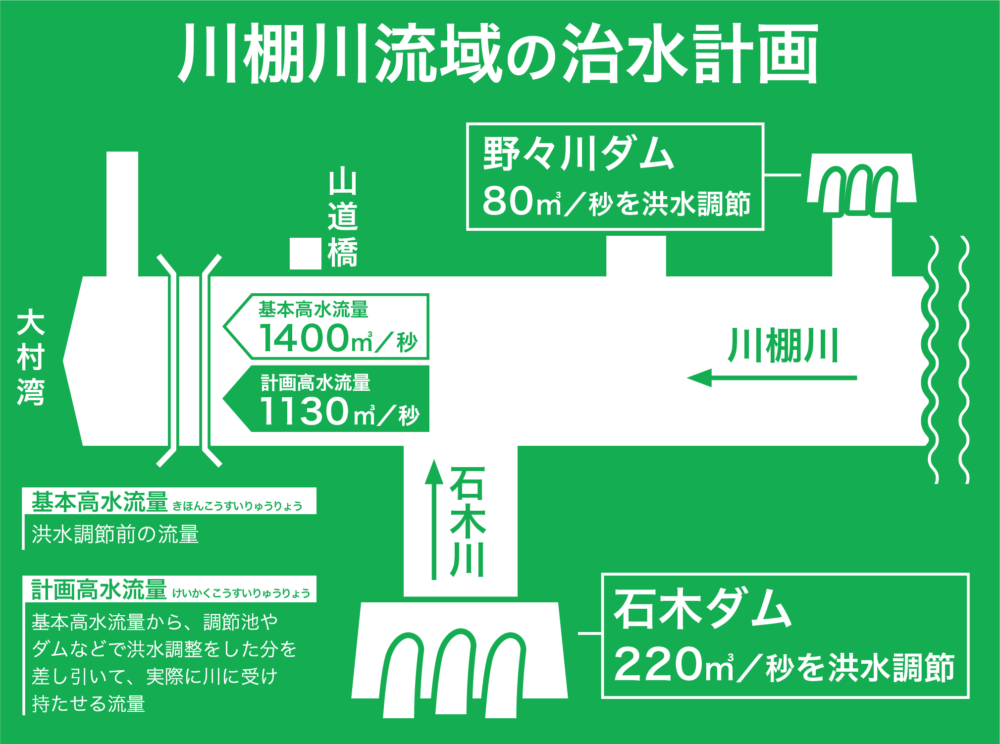

石木ダム計画の治水面の根拠となっているのが、長崎県が作った治水計画です。

これによると、川棚川流域の治水安全度は1/100年。100年に1度の確率で発生する規模の洪水に対応することが計画目標とされています。

まず、長崎県は「100年に1度の確率」で起こる豪雨などによる洪水が発生した場合に、川棚川にどれくらいの水の量が流れ込む可能性があるかという値である

もう少し詳しく説明すると、

基本高水流量に対して、ダムや調節池などによる洪水調節の量を差し引いた値が、

長崎県の治水計画では、石木川と川棚川合流地点の基本高水流量が1,400㎥/秒。そこから川棚川上流にすでにある野々川(ののかわ)ダムが調整する流量80㎥/秒と、石木ダムが調整する流量220㎥/秒を差し引いた値、1,130㎥/秒が川棚川と石木川の合流地点における計画高水流量とされています。

治水計画で想定される洪水が起きるのは、500年〜1000年に一度?

しかし、そもそも基本高水流量の1400㎥/秒という数字がとても現実的とは思えないというのが反対派の主張です。

治水計画の中で想定されている降雨量と降雨パターンの組み合わせは恣意的で、実際には100年に1度どころか500〜1000年に1度の確率でしか起きないという専門家の指摘もあるのです。

また、前述の治水計画では、川棚川と石木川合流地点の計画高水流量は1,130㎥/秒と設定されていました。これは、川棚川は1,130㎥/秒の流量まで安定して流すことができるということです。 これまでの洪水の記録上、川棚川の流量が1,130㎥/秒を越えたことは一度もありません。過去最大の流量を記録したのは、1948年に起きた洪水でその流量は1,116㎥/秒でした。

このように長崎県が作成した治水計画を読み解いていくと、きちんと計画どおりの河道整備をしていけば、石木ダムを作らなかったとしても、過去の記録上のどんな洪水にも、問題なく対応できるということを長崎県自身が証明していることがわかります。

治水の疑問 その2洪水の原因が「内水氾濫」ならば、ダムを作っても水害は防げない

治水に関して、もう一つ大きなギモンが「ダムを作ったら洪水が防げるのか?」ということ。

どういうことかと言うと、川棚川流域で過去に起こった洪水の原因がきちんとわかっていないため、ダムを作ったところで洪水を防げるかどうかわからないのです。

「水害」の種類にはいくつもあり、川棚川流域で起きた洪水がどの種類に当てはまるのか明確にわかっていません。

長崎県は、過去に起きた水害を、川の水が堤防からあふれたり、堤防が決壊したりすることによって発生する「外水氾濫」だと主張してきました。この外水氾濫を食い止めるために、川の流量を調整する働きを持つ「石木ダム」が必要なのだという論理でダム計画を進めているのです。

しかし、多くの専門家は、過去の川棚川流域で発生した水害の原因が「内水氾濫」や川棚川の支流の氾濫だった可能性があるという指摘をしています。

内水氾濫というのは、降った雨が排水路や下水管の雨水処理能力を超えた際や、雨で川の水位が上昇して市街地などの水を川に排出することができなくなった際に、川が堤防超える「越水」の形で氾濫していなくとも、その流域に水が溢れてしまう水害のことです。

川棚川流域には、陸域部に降った水を川棚川に吐き出す排水路があり、そのいくつかには川から陸域部への逆流を防ぐための扉がついています。しかし過去の洪水の際にはこの逆流防止扉が閉じなかったために、川から陸域部に水が逆流して内水氾濫を引き起こしたという指摘があるのです。

もし指摘のとおり、内水氾濫が真の原因だった場合、石木ダムを建設して川棚川の流量を調整したとしても、水害は防ぐことができません。内水氾濫を防ぐためには、ダム建設より前に、豪雨時に陸域部の水を排出するための排水ポンプを設置するなどの対応が必要になってきます。

長崎県は、まずは過去の水害の原因究明をするべきであるにもかかわらず、そのための本格的な検証作業を行っていません。外水氾濫であるとする判断の根拠についても、水害当時の写真を示して「川棚川が氾濫しているように見えるから」という科学的根拠のない説明に終始してしまっているのが現状です。

きちんと検証されないままに「石木ダムの建設に賭ける」という姿勢が、反対住民の理解を得られていないのが現状です。

-

<治水についての疑問 まとめ>

-

- (1)

- 治水の目標値が現実離れしていて合理性を欠く。さらに河道整備計画をきちんと進めれば、記録上のどの洪水にも対応できる。

-

- (2)

- 過去の水害が内水氾濫だった場合には、石木ダムでは同じ水害を防げない。にも関わらず、県は過去の水害の原因究明を十分に行っていない。

ここからは↓

石木ダム問題のまとめ

石木ダムの必要性について、利水と治水の面から検証してみましたが、いかがでしたか?住民が納得できない理由がおわかりいただけたのではないでしょうか。

反対住民の人々は、「みんなのためにどうしても必要な施設を建てること」に反対しているわけではありません。根拠が曖昧な計画を示され、納得できる説明もないまま、対話の機会も作ろうとせずに、強引に建設を進めようとする行政のやり口に対して異を唱えているのです。

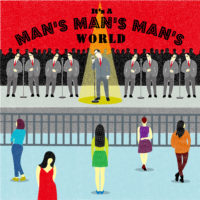

そして、今、計画から半世紀続いたダムを巡る行政と住民の闘争の果てに、「民主主義」が押しつぶされようとしています。最後に、この民主主義の観点からも、石木ダム問題を考えてみます。

費用負担する長崎県民・佐世保市民の民意は?

そもそも石木ダムは誰のためのダムなのでしょう?

「利水」面での受益者は、水道を使う佐世保市民でしょう。

「治水」に関しては川棚川流域の住民の人々です。

それでは費用負担はどうなのでしょう。

石木ダムの建設の費用は285億円。その他に関連事業として253億円がかかるので、総事業費は538億円にもなります。そのうち長崎県が185億円を負担し、残りの353億円が佐世保市の負担となっています。

特に大きな重荷を背負わされるのは佐世保市民です。

佐世保市の一世帯あたりの負担額はおよそ60万円と試算されていますが、その分の負担は税金や水道代の引き上げという形で、何世代にもわたって徴収されることになります。

巨額の負債を背負わされることになる佐世保市民や長崎県民は、こうした事情を知っているのでしょうか?

その上で、石木ダム建設を甘受しようという意思をもっているのでしょうか?

実はそうではなさそうなのです。

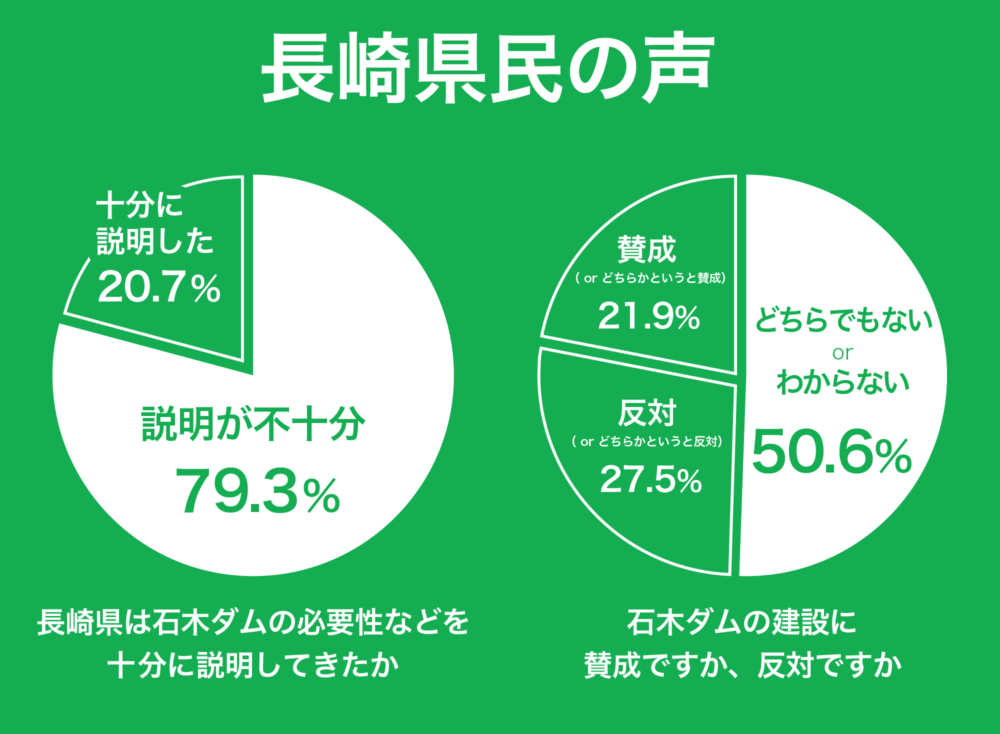

衣料品ブランド・パタゴニアが2017年に長崎県民2,500人を対象に行なったアンケートの結果をご紹介します。

「石木ダムの建設に賛成ですか?反対ですか?」という問いには、50.6%の人が「よくわからない」と答えています。538億円という大きな負担を負うにもかかわらず、県民の2人に1人が石木ダムの計画について「よく分からない」でいるのが現状なのです。また、ダム建設に反対する人の割合が、賛成する人を上回っていることもわかりました。

「長崎県は、石木ダムの必要性などを十分に説明してきたか」という質問には、8割近くの人が「説明が不十分」だと答えました。

これまで、地元住民は長崎県や佐世保市に対して、建設計画の合理性のなさを何度も指摘し、公開討論会の開催を求めてきました。しかし、長崎県・佐世保市は公開の場で説明責任を果たしていません。その結果として、県民の8割が説明不足だと感じているのです。

実は、だれもが石木ダム問題の当事者

それでも、長崎県と佐世保市が、ダム建設を止められないのは、なぜでしょう?

答えの一つが、「もう引き返せない」という諦めでしょう。

石木ダムの計画が、正式に認められて着手されたのは1975年。

それから40年以上をかけて行われてきたのは、反対住民の“切り崩し”。住民の家を県の職員が1軒ずつ訪問し、酒食のもてなしをしたり、個別に説得をしたりして、すこしずつ、着実に反対派を寝返らせて来たのです。

こうした「涙ぐましい努力」の結果、建設予定地およそ80万平方メートルのうちの約85%を買収し、残りは13世帯が持つ12万平方メートルの土地を残すのみというところまで来ています。

お金もたくさん使いました。2018年度末の時点で、石木ダム建設費285億円のうち、54.6%は使い切ってしまっています。

莫大な税金を投じて、ダムの必要性を喧伝し、多くの住民を説得して土地を買い上げてきておいて、いまさら「やっぱり、や〜めた!」とは、口が裂けても言えないというのが長崎県や佐世保市の本音なのかもしれません。

これまでの経過を見る限り、行政が自分たちから方針を切り替えることはないようです。

13世帯の反対住民とその支援者たちが発言するだけでもまだダメです。

であるならば、このダム計画を知った私たち1人ひとりのチカラが必要なのではないでしょうか?

もっと多くの国民が、この石木ダム問題に関心を寄せ、ちゃんと声を上げ、その行く末をしっかりと見守らなければならないと、私は思います。

実は、石木ダムの総事業費538億円のうち、147.5億円分は国庫補助金という国から地方への補助金、つまり国民の税金です。長崎県民以外の私たち日本国民全員にとって、決して他人事ではないのです。

さらに昭和の時代に産声を上げ、平成を飛び越え、令和の時代にまで生きながらえるゾンビのようなダム計画は全国に無数にあります。石木ダムだけではないのです。

すべてのダムが不要とは言いません。しかし、時代を経て必要性がほとんどなくなったにも関わらず中止されていないダム計画が、一体どれだけあるでしょう。

1982年の強制測量調査で世間からのバッシングを受け、しばらくナリを潜めていたにも関わらず、2013年に見事にカムバックを果たした石木ダム。現政権が標榜する「国土強靭化」という魔法の呪文は、石木とおなじく過去に頓挫したダム計画をも、ぞくぞく復活させるかもしれません。

少子高齢化と、人口減少が確実なこの国の未来に、不要なダムを利用したバラマキ財政を許せるだけの余裕はあるのでしょうか。

あとがき

石木ダムは、いいかげんな水需要予測をもとにした利水計画と、500〜1000年に1度とも言われる現実味のない水害を想定した治水計画のもと、538億円もの巨額を投じようという公共事業です。

このまま進めば、反対住民の訴えもむなしく、最後の強制収用が行われます。

11月18日を期限に、住民は居住している土地の明渡しをも迫られているのです。

住民が自主的に立ち退かない場合、行政が実力行使で住民を追い払う行政代執行が行われるかもしれません。

何度も言いますが、これまでの日本の歴史上、住民が現に暮らす土地を、行政代執行によって強制収用してまで造られたダムはありません。

奪われるのは、人間だけではありません。

ダム建設予定地には、県や国のレッドデータブックに登録されている132種にものぼる動植物が生息しています。ダムが造られれば、そうした生物の大切な住処が奪われ、生態系に大きな影響がでて、日本の大切な財産が、たくさん奪われるかもしれません。

残るのは、無駄なダムと、何世代にも引き継がれる借金と、民主主義が傷つけられた恥ずかしい歴史だけ…なんて、笑えませんよね。