なぜママは追い詰められる?乳幼児睡眠コンサルタントが見るママたちの叫び。

2年間で92人。これは昨年国立成育医療研究センターが発表した出産後1年未満に自ら命を絶った母親の人数です。

“子供が生まれる”。

色々な事情はあったとしても、それは幸せの象徴だと思っています。

私も一児の母です。10か月もお腹に温め続けた命にやっと会えた瞬間は、人生の中でも最も感動的な出来事であり、最も幸せな出来事でした。

でも、いま日本で子供を育てる=100%幸せ!だとは言い切れないなと思っています。

それはこうして自殺をしてしまう母親が92人もいるように、また、昨年三つ子の母親が息子を殺してしまった事件のように、日本で子育てをするママたちは戦いながら生きていることをひしひしと感じるからです。

なぜママたちは追い詰められてしまうのか。追い詰められないように周りがしてあげられることは何か。

ママたちのリアルな声、その背景にあるパパの育児参加率の低さ、ママを追い詰めないために知って欲しいNGワードを紹介していきます。

ライタープロフィール

-

-

和氣春花(ワケハルカ)

米国IPHI公認 妊婦と子供の睡眠コンサルタント SNSではねんねママの名前で活動。

夜泣きや長時間の寝かしつけなど、ねんねに関するお悩みを解決に導くコンサルタント。「赤ちゃんとママのためのぐっすりねんね講座」講師。

赤ちゃんがぐっすり眠るためのコツやねんねに関するよくある疑問へのお答えをブログに更新中。

*

子育てがつらい!リアルなママの声

私はママの悩みを聞くのが仕事です。

メインは赤ちゃんの睡眠に関するお悩みですが、そのお話の中で、例えば「パパは仕事から帰ってくるのが遅いので、平日はいつもワンオペ」などといった別角度のお悩みに触れることもあります。

それ以外にも、ママたちはどんなことを考えているのかな?どんなことに悩んで、共感するのかな?ということを深く知るために、日ごろからtwitterやInstagramなどのSNSでのママたちの声も覗くようにしています。

その中でこれは良く見るなと思うものを挙げてみます。

- (1)夫の帰宅が遅いこと

- (2)ワンオペ育児であること

- (3)家事育児の大変さを夫に理解されないこと

- (4)夜泣きで睡眠不足なこと

- (5)抱っこのしすぎで腰や肩が慢性的に痛いこと

- (6)保育園に入れないこと

- (7)育休取得に対する会社の理解がないこと

- (8)男性が育休を取るとパタハラ(※1)されること

- (9)「母乳?」と聞かれて傷ついたこと

- (10)ベビーカーを押していたら舌打ちされるなど心ない反応をされたことこと

実際はもっともっとも〜っといろんな生の声が転がっています。そして何千何万といういいねとリツイートがされています。それは「わかるわかる」の声だと私は思っています。

それだけ多くのママが生きづらさを感じているのが現状です。

* *

日本の子育ての大きな問題 パパの育児への参加度合い

ママたちが追い詰められてしまう理由の一つが「孤独」だと感じています。

日本の男性は仕事熱心で、残業時間の長い人が多いですよね。

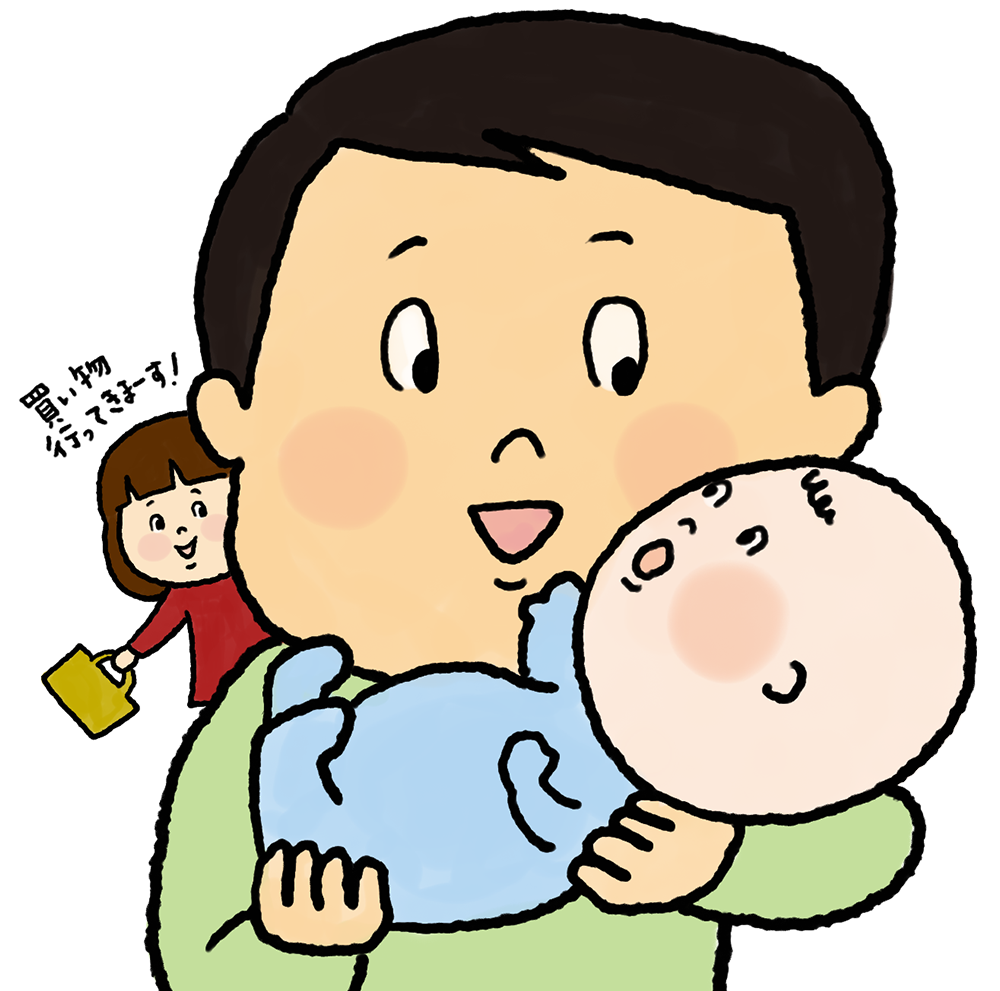

育児をする男性の多くは、会社でもちょうど働き盛りの年頃だから、どうしても平日の育児はママに任せきりになってしまうご家庭が多いのだとは思います。

でもそうなることで、パパと子供の距離はどんどん開きます。

そして子供はママじゃなきゃ泣くようになり、ママじゃなきゃ眠れないようになります。するとママたちは「私がやらなきゃ」「私しかできない」という誰にも相談できないプレッシャーの渦に入っていってしまうんです。

だから私は企業の上の方々に、もっともっと育休取得を勧めてほしいと思っています。それも2週間などではなく、最低3か月。

男性が一定の期間、主体的に子育てに取り組むことによって、ママの指令の元に育児をする「お手伝い」から主体的に育児に取り組める「育児者」になることができ、ママだけが追い詰められない家庭環境を作ることができるようになると思います。

* * *

追い詰める側にならないために 知っておきたいNGワード

悩んでいるママたちは敏感です。

悪気はなかったのに!という言葉に傷ついてしまっていることもあります。でもそんなの、ママになったことがなければ分からないですよね。ついつい言っちゃうことってあると思います。

そこで、ここでは実際のママの声をもとに、“これを言われると傷つくかも!?”という言葉を紹介していきたいと思います。

「母乳で育ててるの?」

ただ質問しているだけなのですが、この質問はNGです。

母乳は無理なく出せる人もいれば、十分な量が出なかったり、乳首が傷ついて飲ませられなかったりなど様々な事情があって母乳を出すことができない人もいます。 そんな事情でミルクを使っている人が、母乳神話と言われるような母乳こそが栄養のある飲み物!母乳で育ててこそ母!という話を聞くと傷つきますよね。センシティブなママは、母乳で育てているかどうかという質問の行間にこの母乳神話を垣間見てしまうんです。

「〇か月にしては小さいね!」

ママは子どもが“普通”に成長できているかどうかをとても気にしています。

最初の1か月は1日あたり何グラム体重が増えているかを病院で確認もしますし、それによってミルクを足したり減らしたりなどの指導も受けます。病院でそう言われると、その通り育ってなくちゃいけないんだ!と当然気になりますよね。

だから成長度合いというのはとってもセンシティブな質問なんです。他にも「まだ寝返りしないの?」「2歳なのにお話できないのね」なども避けたほうが良いです。

「暇でしょ?」

-

育休中は暇ではないです。いや、正確には毎日出かける場所を探していたりして暇かもしれないですが、「暇でしょ?」と言われるのは心外です。

赤ちゃんが朝起きたらおむつを替えて、授乳をしたら泣いているのをあやして、遊んであげて、また寝かしつけをして、寝ている隙に洗濯と掃除をして、起きたらスーパーに買い出しにもいかなきゃ…その合間に保活したり、予防接種に連れて行ったり、とやること満載なんです。

「帝王切開だったの?楽したね!」

-

お産はどれも命がけです。自然分娩でも無痛分娩でも帝王切開であっても、どんな手法であってもそれぞれにリスクはあって、どれも命がけです。

特に帝王切開は手術なので、夜は痛くて寝返りもできず、翌日はトイレにいく訓練だけでも大変…という期間を乗り越えてきているんです。

楽したね!なんて言われたら悲しいですよね。

「かわいそう」

-

「こんな暑いのにお外を歩いてかわいそう」「寒いのに裸足なんてかわいそう」「ネントレなんかしてかわいそう」街を歩いていると、いろんなかわいそうの言葉をかけられることがあります。

用があるから外出してるんです。

靴下履かせても脱いじゃうから裸足なんです。

親子お互いのためにネントレしてるんです。

みんな理由があってやってます。

「こうすればいいのに」

-

「抱っこしてあげればいいのに」「おっぱい飲ませてあげればいいのに」「癇癪なんて無視しておけばいいのに」子どものことを誰よりも考えているのはママです。

考えたうえで行動しているのに、安易にこうすればいいのに!と言われるとストレスに感じてしまいます。

もちろん、アドバイスはありがたいですよ!言い方の問題かもしれませんね。

NGワードばかりあげてしまいましたが、腫れ物に触るようにしてくださいということでは決してありません。むしろ、話しかけて欲しいです!

子供を連れていると知らない人によく話しかけられます。「かわいいわねぇ」「うちの孫は何歳でね…」なんて自分のお話をしてくださるおばさまもいます。子供を連れていると、特に公共交通機関に乗っているときなんかは”迷惑なんじゃないか”とばかり考えてしまいます。話しかけてくれる=子供に親しみを感じてくれているんだなと思うと安心します!だから、上記のような言葉にはちょっとだけ注意しながらぜひ話しかけて欲しいです。

ママたちの悩みのタネは様々。周りが解決してあげられるものだけではないのも確かです。

でもちょっとした一人の意識変化や声かけの変化で、傷ついて追い詰められてしまうママを一人でも少なくすることができるかもしれないと思います。

少しずつでもそうやって変わっていくといいな、変わるように働きかけていきたいな、と私は思っています。

おわりに

夜泣き/寝かしつけのお悩みは専門家に

ご紹介したようにママたちが抱える苦悩は様々。私はその中でも夜泣き、寝かしつけの苦悩を解決できるよう、乳幼児睡眠コンサルタントの仕事をしています。

0歳児のママにとって、睡眠不足は非常に大きな悩みのタネです。

睡眠によって脳のバッテリーが充電されるので、睡眠が不足していると思考能力も低下し、暗い気持ちになったり、ストレスが溜まりやすくなったりもします。

私自身、夜泣きや寝かしつけに悩んで眠れない時期がありました。そのときもっと早く、睡眠コンサルタントの存在を知っていたら、あんなに長い期間つらい思いをせずに済んだのに!と思います。

睡眠不足で追い詰められてしまうママを減らして、冒頭に触れたような悲しい出来事を減らすために、私ができることで力になりたいと思っています。

夜泣きや寝かしつけに専門家がいるというのは、まだまだ知られていません。だから、知らずに悩んでいるママを見かけたら、こういう人がいるよ!と声をかけていただきたいです。

「ママと赤ちゃんのためのぐっすりねんね講座」開催情報

【日時/場所】

2019年9月1日(日)10:30〜12:30 @日本橋

【講座内容】

基本編40分+実践編40分+質問タイム

◎基本編 ・睡眠の基礎知識 ・睡眠の土台

◎実践編 ・代表的なねんねトラブル対策 ・セルフねんね習得法

詳しい情報やお問い合わせ・お申し込みはこちらから